固态电池技术近期引发广泛关注,其高能量密度与安全性被寄予厚望。随着资本市场热度攀升,相关指数半年内涨幅接近100%。与此同时,电动车自燃事故频发进一步推高了市场对固态电池的期待值。不过中国科学院院士欧阳明高指出:“目前全固态电池的期待值很高,甚至有些消费者就等全固态电池,其实这是误导,我们还有一系列科学技术的难题没有克服。”

与传统锂离子电池采用液态电解质不同,固态电池使用固态电解质材料。这种结构改变使电池具备更高安全性与能量密度,同时实现更紧凑的轻量化设计。当前全球电池产业格局中,中国企业在液态电池领域占据领先地位,宁德时代与比亚迪合计市场份额约达70%。但国际厂商正加速布局固态电池技术,试图实现技术超越。丰田计划2027年推出首款全固态电池车型;三星SDI聚焦硫化物技术路线,预计同期实现量产;奔驰的固态电池测试车已开展道路试验。

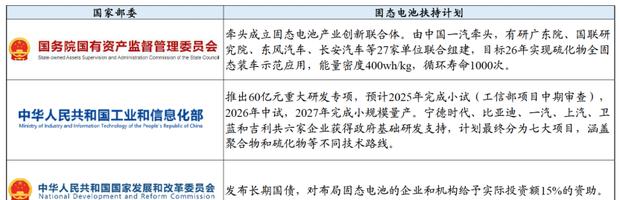

为应对国际竞争,中国正加大固态电池研发投入。数据显示,2024年下半年国内固态电池专利申请量达日本的三倍。今年2月,工信部等八部门将固态电池列入重点攻关方向。国内企业积极跟进:宁德时代组建1200人研发团队,其20Ah样品能量密度达450Wh/kg;欣旺达推出能量密度400Wh/kg的“欣·碧霄”电池;国轩高科全固态金石电池已进入中试阶段。比亚迪、上汽等整车企业也陆续公布技术突破与量产时间表。

尽管进展显著,产业化仍面临挑战。专家指出当前所谓固态电池多为固液混合形态,属于液态电池的过渡形态。根据《路线图3.0》预测,全固态电池可能到2030年才能实现小批量产业化。技术成熟度方面,行业普遍处于9级成熟度中的第4级。成本问题尤为突出,目前全固态电池单位成本约1200元/kWh,达到液态电池的三倍以上。供应链重构与技术路线分歧也制约着产业发展。中国汽车技术研究中心首席科学家王芳提醒:“虽然固态电池的安全边界确实比液态电池更宽,但一旦突破边界,后果可能比液态电池更严重。”

在应用场景方面,无人机、人形机器人等对价格敏感度较低的领域可能率先采用固态电池。随着产业链成熟与成本下降,该技术将逐步拓展至汽车领域。中科院院士南策文曾强调:“研究追求1%的可能性,而产业界需要99%甚至100%的可靠性。”关于技术路线演进,欧阳明高表示:“未来,我们虽然要发展高比能量的全固态电池,但是磷酸铁锂电池还将长期存在,我想至少30年不会变化。”