坊间一直有少数几家车企,或明示、或暗示,或官方、或间接通过媒体,宣称自己的电池产品绝对的安全性——零自燃,这样对于那些更注重电池安全的消费者来说,无疑是最刚性的加分项。而在笔者印象中,就有过关于广汽埃安“弹匣电池”零自燃的相关报道。甚至就在近两个月,还看到过一大波“广汽埃安UT”“百万销量零自燃”密集新闻。

那么,从古惠南,到李文英,到底有什么秘诀,能让埃安的一些车型,一直保持零自燃呢?小编认为原因主要有两方面。

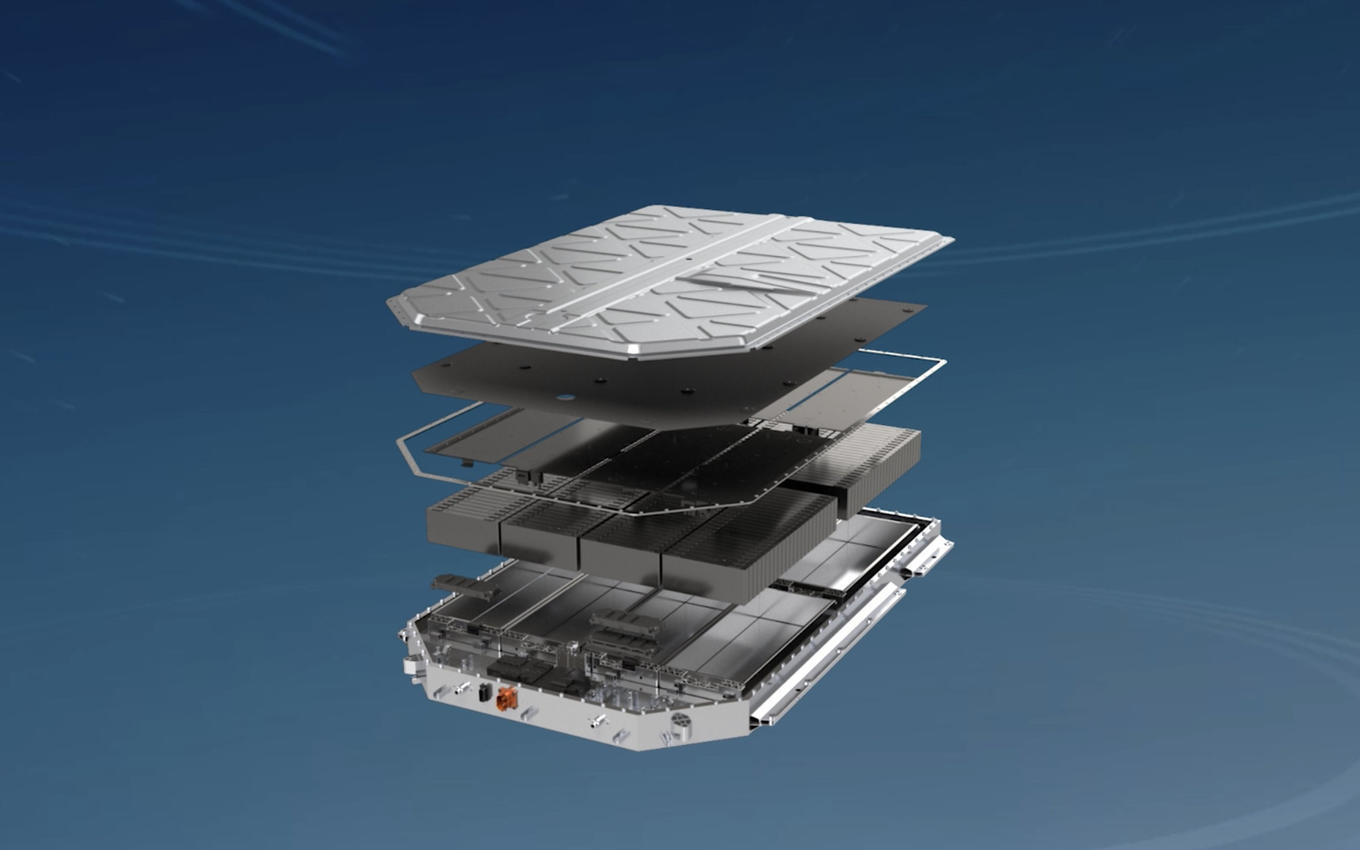

它的弹匣电池技术通过“电芯-结构-算法-制造”四维安全体系,实现电池热失控的主动防控与被动阻隔。首先拥有超高的耐热电芯,正极采用纳米级包覆及掺杂技术,提升热稳定性;电解液添加自修复SEI膜添加剂,降低短路风险;高温下(>120℃)形成高阻抗聚合物膜,减少热失控产热,电芯耐热温度较常规产品提高30%,热失控触发阈值显著提升。其次,设计了超强隔热安全舱,网状纳米孔隔热材料(航天级相变阻热材料)隔离电芯,隔热效率较常规材料提升40%;上壳体耐温1400℃以上,确保单电芯热失控不蔓延至相邻电芯。

另外,三维速冷系统,同时支持了连续3次超快充仍保持温度稳定,解决快充热失控痛点。最后是全时管控BMS,第五代云端电池管理系统能够每秒10次数据监测(较前代提升100倍),覆盖运行、充电、停放全场景,这些是基于60万辆车、1300TB数据训练,可提前识别200Ω级内短路风险(行业标准仅10Ω),实现分钟级预警。正是这些过硬的技术保证了埃安弹匣电池技术的安全性基本面。

另外,三维速冷系统,同时支持了连续3次超快充仍保持温度稳定,解决快充热失控痛点。最后是全时管控BMS,第五代云端电池管理系统能够每秒10次数据监测(较前代提升100倍),覆盖运行、充电、停放全场景,这些是基于60万辆车、1300TB数据训练,可提前识别200Ω级内短路风险(行业标准仅10Ω),实现分钟级预警。正是这些过硬的技术保证了埃安弹匣电池技术的安全性基本面。

▌埃安的“抠标”技术更加了得

就目前来看,任何一家都没有100%的可靠技术,那么更现实的,便是真出了问题,如何把影响降到最小,这也应该是更多技术不成熟的车企,该从埃安身上学习到的经验。

以近日,发生在安徽合肥的,一辆埃安S车型,在街上疑似热失控来看,在消防人员及时灭火之后,相关人员更加及时的就地取材,第一时间快速抠掉车体上的品牌logo和车型相关字体,甚至细致到把车轮上的标志都抠掉了,这就是很好的降低扩展面的措施嘛。

针对埃安厂家潜在的这种需求,也有聪明的网友建议“把车标设计成易燃的,起火先烧车标不就行了”,或者“建议给车标里装一个安全气囊那种小炸药。检测到车辆起火,就自动爆炸把车标炸碎,这样就不知道这辆车叫广汽埃安S了”。

但这种做法其实只能解决掉部分只认车标、不认车的网友,如果比对车型,还是很容易看出来就是埃安S的,比如针对“烧成灰我都认识,广汽埃安S”,这种情况该怎么办?所以也有人觉得,那就干脆别只炸车标,直接连车一起咋没了得了吧。

不过,显然这些设计一时半会儿是很难在埃安的实车上应用的,最多算是一种技术发展的美好愿景,更务实,也更懂得抓住商机的网友,则是希望加入埃安的“应急抠标管理部”,当技术不行的时候,靠人解决才是最务实的办法。

调侃归调侃,其实这些“歪门邪道”根本起不到作用,哪怕是只剩下一个保险杠,这一届网友都能认得出来,在销量越来越高的情况下,任何车企都不能保障绝对的安全,既然如此,就不能以绝对的营销话术,去欺瞒消费者,公开、公正的面对更理性的消费者,才是中国车企能走下去的长久之计,这就像某某帝刚刚做的智驾评测一样,虽然技术的发展是不可逆的,但绝不应该是靠人命堆出来的成绩。